微文语录

关注名言台词、语录情感、美文诗词,句子大全

当前位置:首页 » 美文摘抄 » 正文

-

顾城写给谢烨

小烨,那是件多么偶然的事。我刚走出屋子,风就把门关上了。门是撞锁,我没带钥匙进不去。我忽然生起气来,对整个上海都愤怒。我去找父亲对他说:“我要走,马上就走,回北京。”父亲气也不小,说:“你走吧。”

买票的时候,我并没有看见你,按理说我们应该离得很近,因为我们的座位紧挨着。火车开动的时候,我看见你了吗?我和别人说话,好像在回避一个空间、一片清凉的树。到南京站时,别人占了你的座位,你没有说话,就站在我身边。

我忽然变得奇怪起来,也许是想站起来,但站了站却又坐下了。我开始感到你,你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔,画了老人和孩子、一对夫妇、坐在我对面满脸晦气的化工厂青年。我画了你身边每一个人,但却没有画你。

我觉得你亮得耀眼,使我的目光无法停留。你对人笑,说上海话。我感到你身边全是你的亲人,你的妹妹、你的姥姥或者哥哥,我弄不清楚。

晚上,所有的人都睡了,你在我旁边没有睡,我们是怎么开始谈话的,我已经记不得了,我只记得你用清楚的北京话回答,眼睛又大又美,深深的像是梦幻的鱼群,鼻线和嘴角有一种金属的光辉,我不知道该说些什么,就给你念起诗来,又说起电影,又说起遥远的小时候的事。

你看着我,回答我,每走一步都有回声。我完全忘记了刚刚几个小时之前我们还很陌生,甚至连一个礼貌的招呼都不能打。现在却能听着你的声音,穿过薄薄的世界走进你的声音,你的目光,走着却又不断回到此刻,我还在看你颈后的最淡的头发。

火车走着,进入早晨,太阳在海河上明晃晃升起来,我好像惊醒了,我站着,我知道此刻正在失去,再过一会儿你将成为永生的幻觉。你还在笑,我对你愤怒起来,我知道世界上有一个你活着,生长着,比我更真实。我掏出纸片写下我的住址,车到站了你慢慢收拾行李,人向两边走去,我把地址给了你,下了火车。

顾城

1979年7月

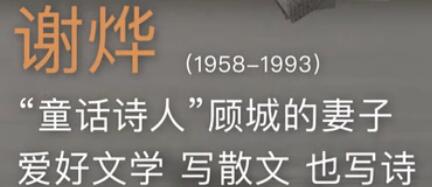

谢烨写给顾城

顾城,你是个怪人,照我爸爸的说的话“也许就是个骗子”,你把地址塞在我的手里,样子礼貌而又满含怒气。为了能去找你,我想了好多理由,我沿着长长的长着白杨树的道路走,轻轻敲了你的门,开门的是你母亲,她好像已经知道了我,就那么注意地看我。

你走出来,好像还没睡醒,黑钢笔直接放在口袋里。你不该同我谈哲学,因为衣服上的墨迹惹人发笑,我想提醒你,又发现别的口袋同样有许多墨水的颜色,才知道这是你的习惯。

我给你留下地址,还挺傻地告诉你我走的日子,离开那天你去送我,我们什么都没说,我们知道这是开始而不是告别。

我问“你会给我写信么?”你说“会的”。“写多少呢?”你用手比了比,那厚度至少等于两部长篇小说。

小烨,1979年7月

顾城写给谢烨

小烨,收到你从“避暑山庄”寄来的照片了,真高兴,高兴极了,又有点后悔,我为什么没跟你去承德呢?斑驳的古塔夕阳孕含着多少哲理,又萌发出多少生命。无穷无尽白昼的鸟没入黄昏,好像纷乱的世界从此结束,只有大自然、沉寂的历史、自由的灵魂…… 太阳落山的时候,你的眼睛充满了光明,像你的名字,像辉煌的天穹,我将默默注视你, 让一生都沐浴着光辉 。

我站在天国门口,多少感到一点恐惧,这是第一次,生活教我谨慎,而热血却使我勇敢。

我们在火车上相识,你妈妈会说我是坏人吗?

顾城,1979年8月

谢烨写给顾城

顾城,今天我觉得精神特别好,现在可以告诉你,我病了,发高烧昏昏沉沉好几天,今天我真的觉得我已经好了。

这几天躺在床上,天天看或者说是听你的信,也许我真从你那带走了灵魂,它不时聚成你的样子,把你的诗送到我耳边,我好像一个住在海边的姑娘,听小石子在海水中唱歌。

你的信让我看见了将来,多好,为什么我不能和你一起看看将来呢。我感到云从松树上升起来,你一步步上台阶,你就走在我的身边,我相信,这是命运。我们在一起的时间很短,而命运是漫长的。

这会儿,起风了,风吹起我的头发,好像把我的灵魂也吹得飞升起来,我太高兴了,我闭上眼睛就能看见你,像兄长那样站在我面前。你礼貌地带着我走路,给我讲安徒生、讲法布尔的故事,讲路边的草怎么结出果子,瓢虫有多少斑点,你神气地走在路上,好像整个北方都属于你。

也许,你还要回到你少年时放猪的地方,走被雨水冲坏的路,白石头美丽地显示出来,你的目光注视着它、穿过巨大的天空、向东方伸去,苦咸的泪洒遍荒凉的土地,到处都是白蒙蒙的,就像雪,像冬天,你就在这上面走,越来越远,你还是相信有一个河岸,那里的土地被晨光照亮,曲曲折折的。有许多鸟、许多大雁在那栖息,它们把头放在翅膀下面睡觉。你是属于它们的,你会飞、眼睛里映着我和世界。而我,我只能躺着,躺在热砂子上生病。

真不想让你走得太远,我曾想过用手遮住你的眼睛。现在不了,真的那么做,会使我不得安宁的。

没人说你是坏人,火车开来开去上面装满了人,有好有坏,你都不是,你是一种个别的人。

小烨,1979年8月

来源:微文语录,转载请保留出处和链接!

本文链接:https://www.wwyulu.com/read/1684.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>